Perdre son temps

Bonisson Art Center

Bonisson Art Center

Château Bonisson

177 route des Mauvares

13840 Rognes

Vernissage: samedi 28 juin

Horaires: du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30

L'exposition Perdre son temps rassemble des œuvres qui invitent à méditer sur l'état de la photographie aujourd'hui: Daniel Blaufuks (né en 1963 à Lisbonne, où il vit) fait son temps, Mishka Henner (né en 1976 en Belgique, vit à Manchester) prend son temps, David Horvitz (né en 1981 à Los Angeles, où il vit) se perd dans son temps, Hanako Murakami (née en 1984 à Tokyo, vit à Paris) remonte le temps. À travers des images, des textes, des sons, une odeur ou encore une œuvre offerte à chaque visiteurs, Perdre son temps interroge les origines, la production et la diffusion de la photographie à l'heure où celle-ci semble submerger notre culture. Perdre son temps est organisé dans le cadre du parcours Grand Arles Express des Rencontres d'Arles 2025 et avec le soutien de Jean-Kenta Gauthier, Paris.

Depuis 2018, Daniel Blaufuks s'adonne à un exercice quotidien de poésie, d'introspection et de méditation. Chaque jour, sur une feuille A4, il compose méticuleusement une œuvre mêlant ses photographies instantanées, des images trouvées, des documents et des mots dans les langues qu'il parle (anglais, portugais, allemand, français), avant d'y apposer un numéro. Intitulé The Days Are Numbered [Les jours sont comptés], ce vaste projet s'apparente à un journal intime imprécis — Blaufuks le qualifie de « non-journal » — à la croisée de la mémoire individuelle et collective. L'exposition Perdre son temps inclut l'ensemble des 366 entrées de 2024, la dernière année civile passée. À cette occasion, le livre The Days Are Numbered 2207-2573 est publié par JBE & JKG Books et poursuit le volume 2023 paru l'an dernier.

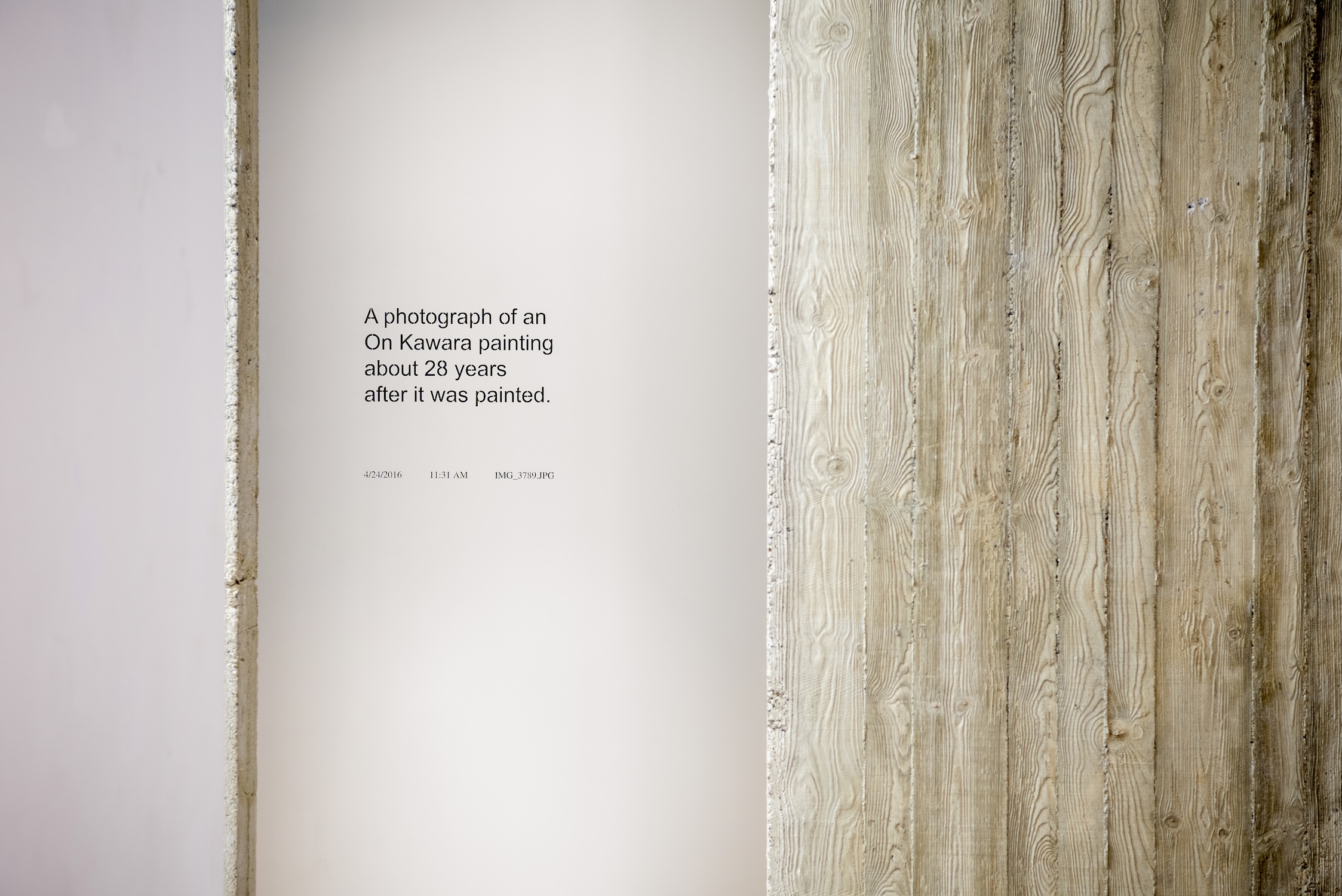

En 2018, faisant le constat de l'accumulation écrasante de photographies décuplée par les outils technologiques de notre temps, David Horvitz a entrepris d'effacer ses photographies. Tout en sélectionnant des dizaines de milliers de photographies à effacer, Horvitz en a retenu quelques centaines pour les décrire individuellement, à travers de courts textes, avant de les supprimer. Semblables à des poèmes en prose qui se substituent aux images perdues, ces textes incluent également le nom du fichier numérique, la date et l'heure de la prise de vue. Ces œuvres textuelles ont paru dans les trois livres Nostalgia publiés à ce jour et présentés dans l'exposition Perdre son temps aux côtés de textes originaux inscrits aux murs.

Half Japan Boy (2024) est un autoportrait, ré-interprétation par David Horvitz d'une image canonique de l'industrie photographique : la célèbre China Girl (au cinéma) ou Shirley Card (en photographie), où une charte de couleurs était utilisée par les laboratoires pour s'assurer du bon rendu des couleurs de peau lors du développement des films. Horvitz évoque à la fois les stéréotypes raciaux persistants de l'industrie cinématographique et sa propre identité métissée d'Américano-Japonais.

Other People (2022) est une collection de 310 photographies numériques - ici dédoublées pour submerger le mur - obtenues grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, en utilisant le visage de David Horvitz pour interroger des bases de données en ligne. Ces images sont des erreurs d'identification de l'IA, représentant d' « autres personnes » — des inconnus pour Horvitz — menant des vies parallèles. L'éthique de ces bases de données est ambiguë : elles extraient des images d'internet, souvent à l'insu des individus, et vendent fréquemment l'accès aux forces de l'ordre à des fins de surveillance.

En 2020, alors que le monde est à l?arrêt, David Horvitz réalise 20th Century Alienation, ensemble de 27 oeuvres sur papier figurant une liste de mots classés par ordre alphabétique. Les termes retenus sont une sélection de mots-clés permettant d'identifier dans des banques d'images commerciales les photographies illustrant la dépression, un sujet que l'artiste avait déjà embrassé dans des projets précédents et qui semble illustrer l'état du monde en 2020. Ces mots-clés apparaissent telle une série de poèmes trouvés, flottant comme un langage invisible sous la surface des photographies commerciales.

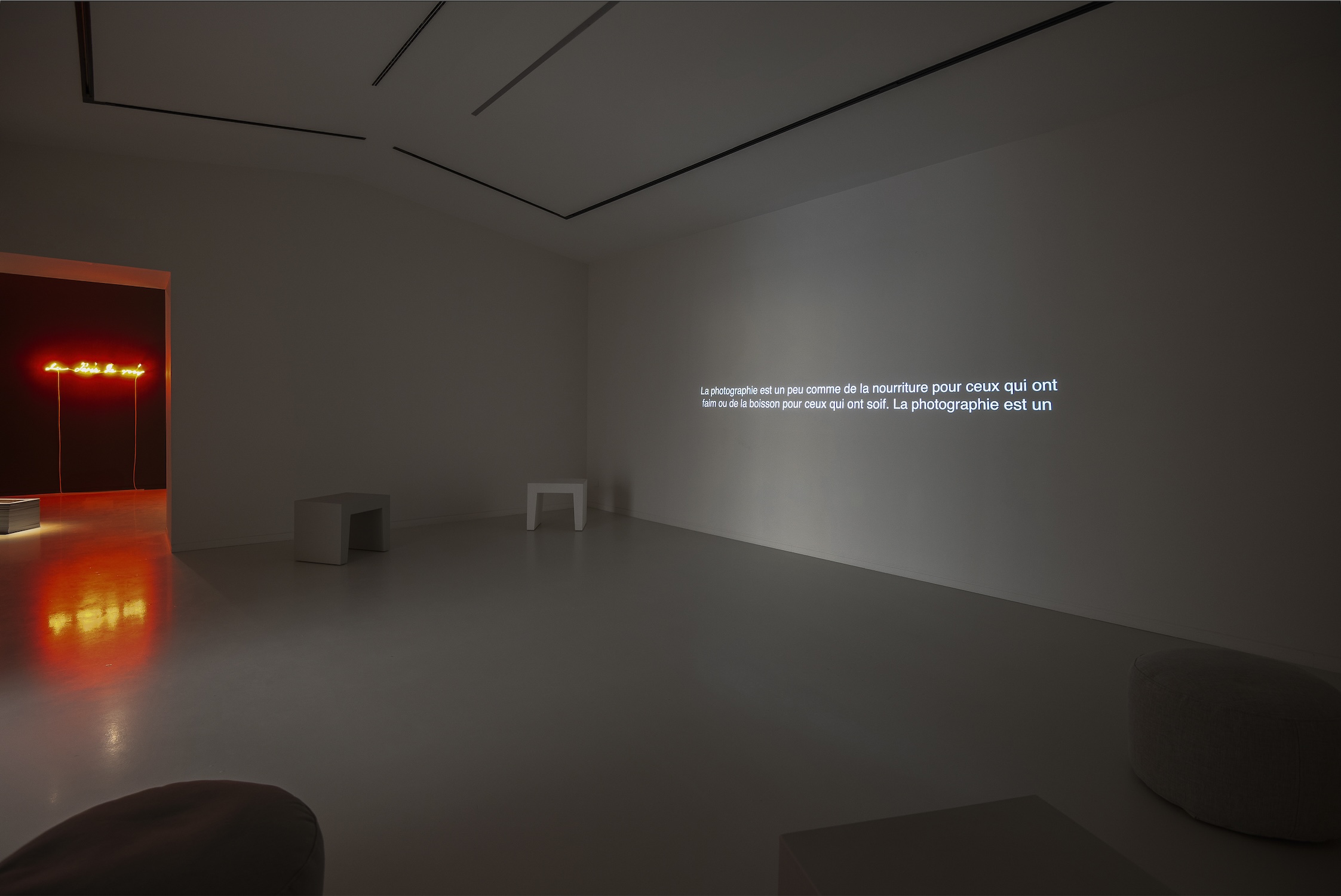

Photography Is a Durational Reading [La photographie est une lecture dans la durée] (2024) de Mishka Henner est une installation sonore diffusant une lecture de près de sept heures de Photography Is, livre d'artiste uniquement textuel, auto-édité pour la première fois par Mishka Henner en 2010. Cet ouvrage rassemble plus de 3 500 phrases uniques commençant par « Photography is » [La photographie est], dépouillées de leur contexte original. Extraits de toutes les plateformes de publication agrégées par le moteur de recherche, les textes de Henner forment un manifeste qui étend audacieusement le discours sur la photographie au-delà de ses définitions établies, construisant un genre visuel exclusivement à travers des mots. L'installation sonore provient d'une performance de sept heures diffusée sur Youtube durant laquelle un photographe américain, Michael David Murphy, a lu en direct l'intégralité du livre de Henner.

En 1829, Nicéphore Niépce écrit à la main un petit traité intitulé Notice sur l'héliographie. L'héliographie ou « écriture du soleil » est le premier procédé photographique, technique de fixation d'une image sur un support. Le traité tient en douze pages reliées dans une couverture marbrée. La pile d'impressions de Hanako Murakami, Invention (d'après Nicéphore Niépce, Notice sur l'héliographie, 1829) (2016), recréée à l'occasion de l'exposition Perdre son temps, fait référence à ce manuscrit. En reproduisant sur les deux faces du papier une image de la couverture et la quatrième de couverture de ce cahier, Hanako Murakami fait tenir dans l'épaisseur d'une feuille le traité d'invention du premier procédé photographique, rappelant par l'ellipse que l'histoire de la photographie est pleine d'absences.

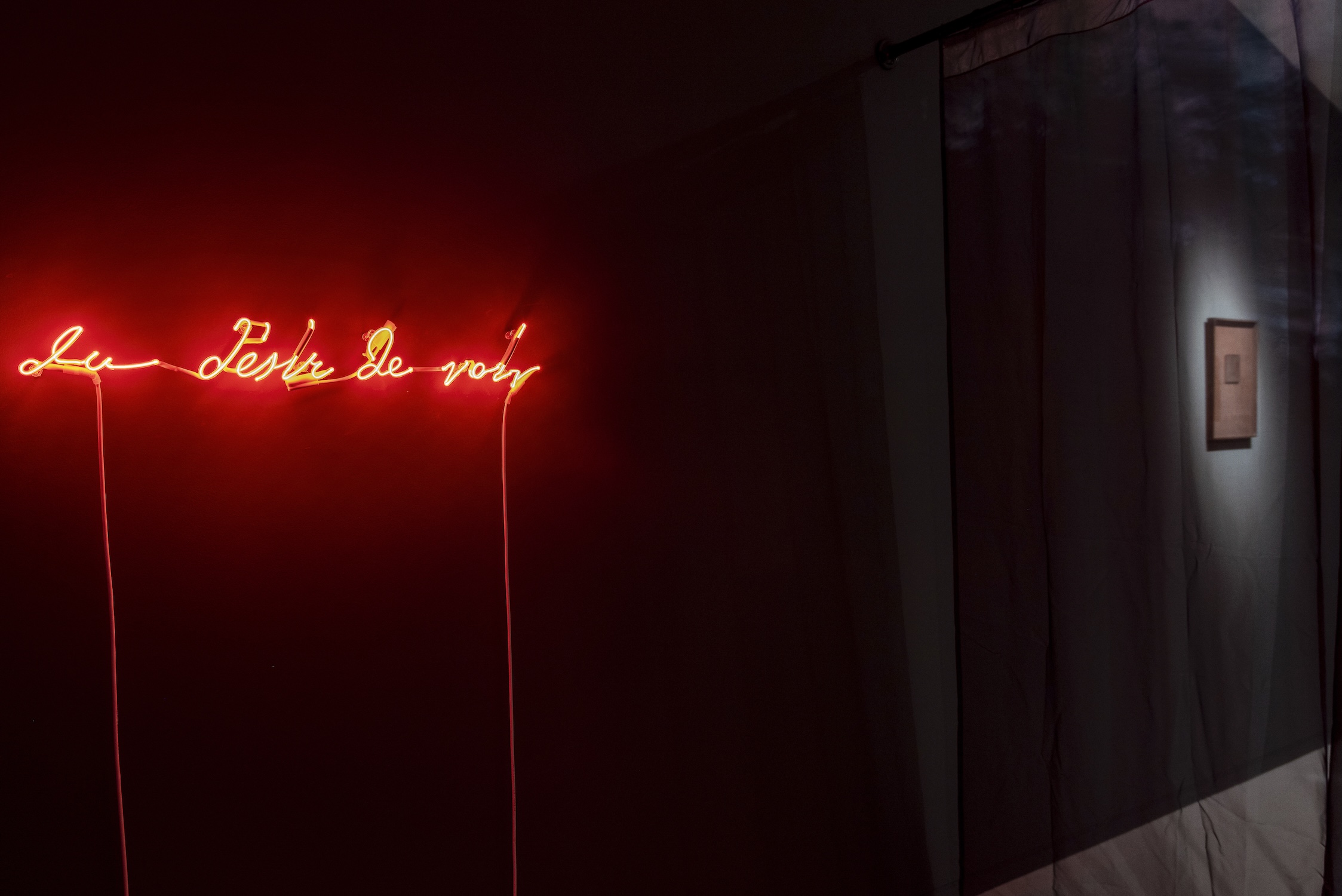

Le grand néon rouge aux lettres manuscrites tire son origine d'une citation. Le 3 février 1828, l'artiste et entrepreneur Louis Daguerre (1787-1851) fait part dans une lettre adressée à son aîné Nicéphore Niépce (1765-1833) de ses dernières découvertes: « Je ne puis vous dissimuler que je brûle du désir de voir vos essais d'après nature. » Avec Louis Daguerre à Nicéphore Niépce, 3 février 1828 (2022), Hanako Murakami enflamme les mots de Daguerre tout en leur offrant une autonomie qui semble rappeler l'intention de ce qui alors ne s'appelle pas encore photographie, le désir ardent de pouvoir voir et revoir le monde.

L'héliographie de Nicéphore Niépce nécessitait la combinaison de deux ingrédients, l'huile de lavande et l'essence de térébenthine. En pénétrant dans l'espace d'exposition, le visiteur aura noté que flotte le parfum fort que dégage Air de l'image (2022), œuvre olfactive créée par Hanako Murakami en reproduisant le mélange de Niépce. Le contexte des prémisses de la photographie, c'est aussi cette odeur qui, emplissant la maison de Niépce.

Le 26 juin 1826 ou 1827, Nicéphore Niépce réalise le Point de vue du Gras, la plus ancienne photographie existante connue à ce jour. Hanako Murakami nous rappelle que le contexte de la naissance de la photographie tient déjà dans la nature qui entourait la maison de son inventeur. Le Jardin de Niépce (2022) consiste en un voilage qui laisse passer la lumière et sur lequel est imprimée une photographie du soleil à travers les arbres qui entourent Le Gras.

Aux murs figurent trois œuvres intitulées Possible (Thermographie) et réalisées à l'aide d'une technique de reproduction d'image exploitant la chaleur et non la lumière. Mise au point dans les années 1840 par le physicien allemand Ludwig Moser (1805-1880), la thermographie, dont il ne subsiste qu'un traité, fut éclipsée par l'avènement du daguerréotype. Hanako Murakami ressuscite ce procédé pour composer son propre herbier.

« En explorant les procédés anciens de la photographie, je découvre ce que la photographie aurait pu être, c'est-à-dire des scénarios possibles non exploités », déclare Hanako Murakami dont l'œuvre s'apparente à une archéologie de la photographie, une étude des prémisses de ce médium dont l'invention convoque de nombreux acteurs et une myriade de procédés. Le Champ des possibles (2022) est un état des lieux de l'origine: en rassemblant sous une vitrine une série de tentatives de reproduction du monde sur plaques de métal, sur papier, sur pierre, l'artiste réalise une sculpture qui présente les différentes formes qu'aurait pu prendre la photographie.